BCPコラム 第3回 自社の自然災害に対する危険度についてのチェック手段

過去2回のBCPコラムでは、このようなポイントをお伝えしてきました。

- 緊急事態への対応遅れを防いで事業を継続させるために、BCPが必要になる事

- BCP策定により、災害発生時の対応力が向上し、取引先からの信頼も向上し、自社のコア事業が

明確になるなどのメリットが享受できる事

- 中小企業のBCP策定割合は、大企業に比べてまだまだ少ない事

- 策定企業は、従業員のリスクに対する意識の向上や、事業の優先順位の明確化などにメリットを感じている事

- 一方策定していない企業は、スキル・ノウハウ不足や、実践的に使える計画にすることの困難さなどの悩みを抱えている事

今回は、BCPの策定の前に、まず自社の周辺にどんな自然災害についての危険が潜んでいるかをネットで調べる身近なサイトを紹介します。

一番身近な自治体のハザードマップ

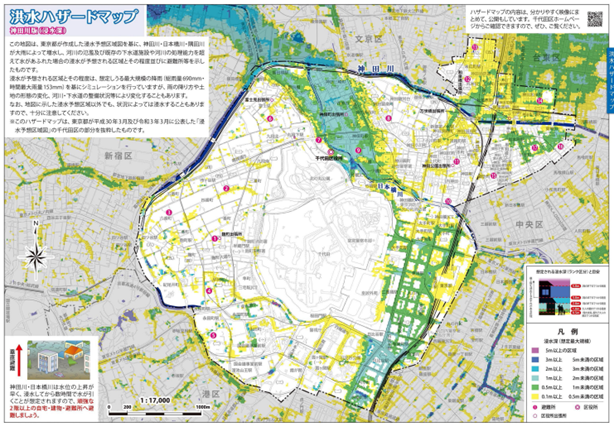

ハザードマップは、災害リスクを視覚的に理解するための重要なツールです。市区町村のホームページには、その自治体のハザードマップが公表されており、台風や豪雨、地震などの災害に備えて役立てることができます。参考例として、東京都千代田区のハザードマップを見てみます。(図1)

(図1)東京都千代田区のハザードマップ

出典:東京都千代田区ホームページ https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/2086/shiryo1-16_1.pdf

台風や豪雨によって河川に数十年に1度クラスの増水が発生した時にどの地区がどのくらい浸水するかが色で確認できます。また、この地図では、数字の入った丸印が避難場所を示しています。

同じ水害でも、洪水、高潮、内水氾濫、津波などの異なる災害を記載している場合もあります。水害以外では、土砂災害の警戒区域や液状化想定範囲なども記載されています。

ハザードマップで会社のある場所にどのような危険があるのかを知ることは、BCPを構築するために重要ですが、従業員の皆さんも、自分の住む自治体のハザードマップを必ず確認するようにしてください。それが従業員の命と安全を守る事に繋がります。

地震リスク調査:J-SHIS 地震ハザードステーション

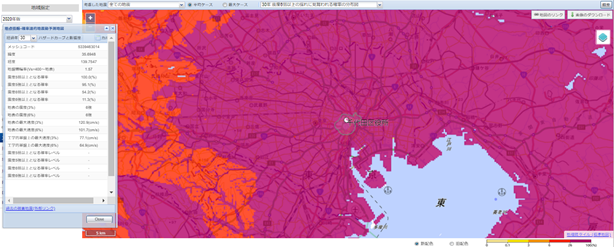

J-SHISは、Japan Seismic Hazard Information Stationの略で、地震防災に資することを目的に、日本全国の「地震ハザードの共通情報基盤」として活用されることを目指して作られたサービスです。地図上で30年以内に震度6弱以上の地震に見舞われる確率や震度別地震発生確率が表示されます。これ以外にも、南海トラフ地震や上町断層帯地震など、想定される地震別に想定震度分布を表示しているものもあります。

「地域指定」の個所にカーソルを当てて、東京都千代田区を選ぶと、地図上で、30年以内に震度6弱以上の地震に見舞われる確率は26%以上あり、さらに左側の表で、30年以内に震度別地震発生確率が表示されます。操作方法は、Webサイトの中にあります。(図2)

(図2) J-SHIS 地震ハザードステーション 東京千代田区周辺

出典:J-SHIS https://www.j-shis.bosai.go.jp/map/

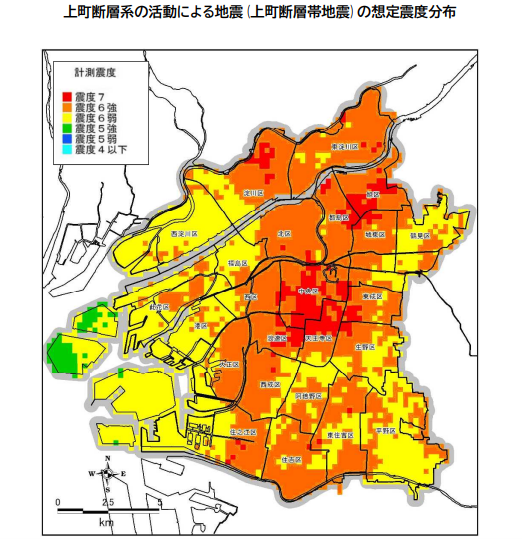

これ以外にも、大阪市のホームページのように、南海トラフ地震や上町断層帯地震など、想定される地震別に想定震度分布を表示しているものもあります。(図3)

(図3) 上町断層系の活動による地震(上町断層帯地震)の想定震度分布

出典:大阪市ホームページ:災害想定(震度分布・液状化予測・津波浸水想定)について

https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/cmsfiles/contents/0000011/11946/1812shindo_uemachi.pdf

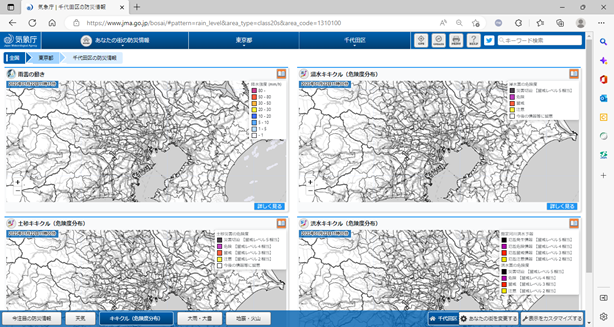

リアルタイムの防災情報:気象庁 キキクル

キキクルは、気象庁が運用しているリアルタイムで大雨による災害発生危険度を確認できるサービスです。ここで示される災害は、浸水・洪水・土砂災害です。

気象庁のホームページ(トップページ)からキキクル(危険度分布)をクリックし、情報を知りたい自治体を指定すると、次のような画面が出てきます。(図4)

(図4) キキクル画面 東京周辺

出典:気象庁 キキクル

https://www.jma.go.jp/bosai/#area_type=class20s&area_code=1310100&pattern=rain_level

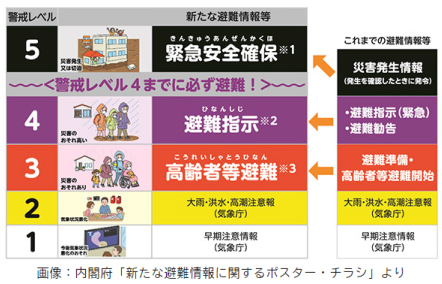

大雨により、地図上、あるいは地図に表示された河川の色が警戒レベルに応じて黄⇒赤⇒紫⇒黒と変化し、浸水、洪水、土砂災害の危険度が示されます。(図5)

(図5) 警戒レベル

出典:政府広報オンライン 『 「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難!5段階の「警戒レベル」を確認しましょう』 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201906/2.html

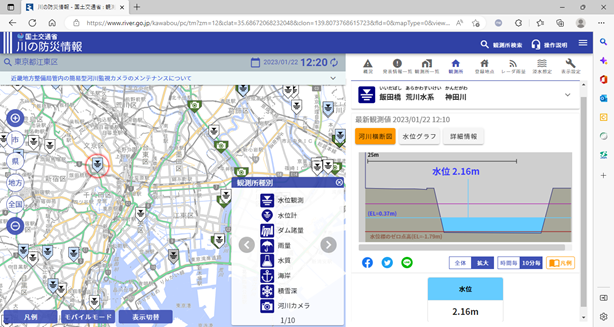

リアルタイムの河川情報:川の防災情報 国土交通省

こちらのホームページでは、ある定点での河川の水位測定データや、ある定点での監視カメラによる河川の状況を知ることが出来ます。(図6)

近くの河川の状況を見ることで、公的な警戒レベル情報が出る前に避難の判断等に活用できます。

(図6) 川の防災情報 東京都江東区付近

このように、自然災害について調べることができる身近なサイトはいくつかあります。これらをチェックすることで、自社の周辺にどんな自然災害についての危険が潜んでいるかがわかり、それをBCP構築に組込むことはとても重要です。みなさんもこれらのサイトをぜひ活用願います。

次回のコラムは、訓練・演習の重要性について考察します。